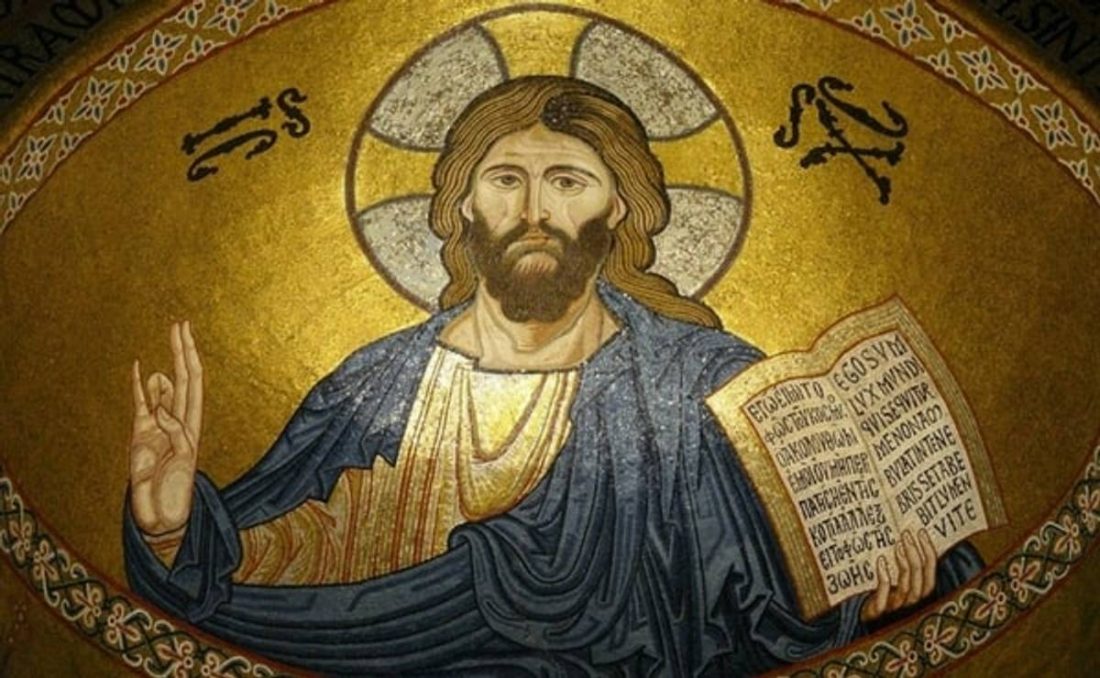

Al hilo de una homilía de san Josemaría Escrivá, quiero presentar unas reflexiones sobre la fiesta de fin del año eclesiástico. Al terminar el año litúrgico, la Iglesia nos pide elevar la mirada hacia Aquel que es el Alfa y la Omega, el comienzo y el fin, la clave de toda la historia. No celebramos el poder de un monarca terreno, sino el reinado de un Rey que gobierna desde un pesebre y desde una cruz, que inicia su manifestación en el silencio de Belén y la consuma en el Gólgota. En Él convergen la pequeñez y la gloria, la fragilidad y la fuerza creadora de Dios.

Los Magos lo proclamaron Rey cuando aún no hablaba; Pilatos lo proclamó Rey cuando parecía derrotado; y entre una y otra proclamación transcurre toda la historia humana.

Este Reino no nace entre trompetas ni ejércitos, sino como una semilla humilde. Jesús mismo lo enseña: es un grano de mostaza que un día se convierte en árbol, es un poco de levadura que fermenta toda la masa, es un tesoro escondido y una perla que merece venderlo todo. El Reino avanza sin ruido, crece sin imponerse, transforma desde dentro. Por eso conmueve contemplar que, al entrar en Jerusalén, el Rey de la Gloria se sienta sobre un borrico. Dios rechaza la astucia fría, la crueldad brillante o la espectacularidad vacía: prefiere la docilidad sencilla, el corazón joven, la mirada limpia, la voz sin artificio.

Para comprender este Reino hay que volver a la intuición profética que recorre toda la Escritura: un Rey–Pastor que gobierna sirviendo. David fue ungido en Belén y prefigura al Mesías que da la vida por sus ovejas. Ezequiel anunció que Dios mismo pastorearía a su pueblo y lo curaría de sus heridas. En Jesús, esas promesas toman carne: Él es el Pastor que busca, que conoce por el nombre, que carga sobre sus hombros, que se hiere a sí mismo para salvar al rebaño. Aquí se revela la verdad profunda: Cristo reina sirviendo, y solo sirve de verdad quien ama hasta el extremo.

Pero este reinado comienza en un lugar concreto: el interior del hombre. El Señor pregunta con ternura: ¿cómo me dejas reinar en ti? Y cada uno responde desde su verdad. No se trata de ofrecerle un trono perfecto, sino de darle el corazón tal como está. Él no exige impecabilidad previa; se conforma con un alma que no le cierre la puerta. Basta un deseo sincero, incluso frágil, para que su gracia ocupe cada latido, cada palabra y cada gesto cotidiano. Reino interior es oración fiel, lucha humilde, alegría que no necesita máscaras, escucha dispuesta, pasos sencillos de amor. Reino interior es servicio cotidiano, porque sin servicio no hay Reino: quien deja que Cristo reine no domina, sino que se convierte en servidor de todos.

La escena del Calvario abre de par en par este misterio. El Rey del Universo aparece coronado de espinas, con un letrero irónico sobre la cabeza, abandonado por muchos y colgado entre ladrones. Y entonces sucede lo inaudito: uno de ellos, tocado por una luz interior, le dice: Acuérdate de mí. Sólo eso. Y el Rey responde: Hoy estarás conmigo en el Paraíso. Ahí se revela la esencia del Reino: misericordia que salva en un instante, poder que no aplasta sino que levanta, justicia que se transfigura en abrazo. Es en la cruz donde Cristo ejerce la soberanía absoluta, porque allí vence lo único verdaderamente enemigo del hombre: el pecado y la desesperanza.

A veces, como quien va contemplando un mapamundi, y ve que más de la mitad de la población no son cristianos, alguien podría pensar que Cristo fracasó: millones de seres humanos, y una porción tan pequeña de cristianos. Pero esa mirada no alcanza a ver que su Reino avanza como avanza la vida en la raíz, como avanza la luz en el amanecer, como avanza la verdad en la conciencia. El Señor nunca impone: propone. Nunca se impacienta: espera. Nunca fuerza: atrae. Así reina. Y así transforma el mundo.

Por eso, cuando un alma se abre a Cristo, comienza la verdadera revolución: santificar desde dentro todas las realidades humanas. Laboratorios, fábricas, campos, familias, escuelas, ciudades… no son espacios neutros: son terreno de Reino. Dios quiere ser encontrado en el ruido del tráfico, en la disciplina paciente del trabajo bien hecho, en la serenidad ante la dificultad, en la búsqueda de la justicia, en la cortesía, en el perdón, en la responsabilidad con los propios deberes. Todo puede convertirse en lugar de encuentro con Él.

De ahí brota la misión cristiana: restaurar todas las cosas en Cristo. No se trata de conquistar el mundo desde fuera, sino de elevarlo desde dentro mediante la oración, el sacrificio, la fe vivida, el testimonio coherente y la caridad que desarma. La Iglesia no construye un programa político, sino un camino de santidad personal que, al fecundar a hombres y mujeres concretos, acaba fecundando también las estructuras de la sociedad. El Reino se expande cuando un cristiano perdona, cuando trabaja con honradez, cuando da paz donde otros siembran discordia, cuando busca siempre la verdad, cuando sirve sin esperar recompensa, cuando defiende la libertad ajena con la misma pasión con la que defiende la propia.

La liturgia, en su prefacio, proclama que el Reino de Cristo es de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, amor y paz. Son palabras inmensas, pero no abstractas: se encarnan en cada hombre que vive como hijo. Porque el Reino de Cristo es el Reino de la libertad personal: libertad para amar, para hacer el bien, para elegir el camino de Dios por pura gratuidad, porque “nos da la gana” entregarnos a Él. Esta libertad, tan frágil y tan sagrada, florece cuando dejamos que Cristo habite nuestro interior y nos convierta en instrumentos de reconciliación y de paz.

Y en este camino, la Madre del Rey camina con nosotros. Ella, que sostuvo al Niño–Rey entre pajas y estuvo de pie junto al Rey clavado en la cruz. Ella, trono de la Gracia, mar de misericordia, enseña a componer verso a verso el poema sencillo de la caridad, ese “río de paz” que transforma los corazones y pacifica las vidas. Bajo su mirada, la obediencia se vuelve alegría, el servicio se vuelve descanso, la cruz se vuelve fecunda.

Al cerrar otro año litúrgico, pedimos un corazón donde Cristo pueda reinar sin resistencia. Pedimos aprender a servir. Pedimos libertad interior. Pedimos paz. Pedimos ser, en medio del mundo, hombres y mujeres que, sin ruido ni estridencias, llevan en sus manos un Reino que no pasa. Porque aunque abunde la injusticia, aunque algunos rechacen la luz, Dios sigue pensando pensamientos de paz y no de aflicción. Y quien se acoge a Cristo Rey encuentra ya, en esta tierra, el anticipo de una victoria que será eterna. Porque el reinado de Cristo no tiene que ver con opciones políticas sino que es una metáfora para hablar de algo más profundo: servir es reinar… el amor es la clave de ese reinado.

Que venga tu Reino, Señor, y que encuentre en nosotros un trono humilde, pero completamente tuyo.

Twitter: @lluciapou

Los Magos lo proclamaron Rey cuando aún no hablaba; Pilatos lo proclamó Rey cuando parecía derrotado; y entre una y otra proclamación transcurre toda la historia humana Compartir en X