Durante décadas, el lujo fue una gramática visible. Hoy, sin desaparecer del todo, esa gramática parece perder prestigio entre sectores jóvenes de clases medias y altas.

La distinción ya no se asegura tanto por lo que se muestra, más bien por cómo se vive.

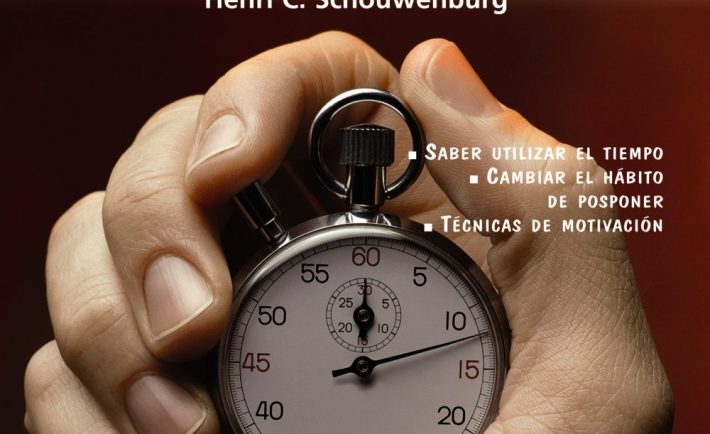

Y ahí emerge una figura cultural cada vez más nítida: el verdadero lujo es el tiempo; su aliado práctico es la cercanía; su expresión estética es una movilidad flexible que permite, de vez en cuando, habitar otras ciudades, otros países, otras vidas.

Este giro tiene su raíz en el modo en que una sociedad define “lo valioso” y revela qué entiende por vida buena.

Si en una época no muy lejana el ideal fue poseer, ahora empieza a imponerse el ideal de disponer: disponer de horas, de energía, de atención; disponer de un entorno que no consuma el día en traslados; disponer de opciones para cambiar de escenario.

El lujo deja de ser acumulación de objetos y se vuelve administración de finitud. ¿Por que? Por que lo realmente escaso es la capacidad de dedicar el día a lo que uno elige.

La ciudad caminable vivir cerca de todo, a distancia de pasos. Cuando un grupo social comienza a considerar “deseable” esa experiencia cotidiana, está diciendo que la vida se compone menos de momentos excepcionales y más de ritmos ordinarios y esto daría para mucho.

Desde la sociología, el cambio puede leerse como reconfiguración del estatus.

Si antes el estatus se señalaba con consumo ostensible, hoy se sugiere con una forma de libertad.

Tener tiempo libre —o, más precisamente, tener control sobre el propio tiempo— funciona hoy en día casí como capital simbólico.

La persona “exitosa” ya no es únicamente la que compra, sino la que puede salir a tomar algo a mitad de tarde, viajar por semanas, trabajar desde otro lugar por temporadas, o simplemente llegar caminando al trabajo con su café en mano y su mochila para el posterior gimnasio.

Aquí hay una paradoja: la austeridad aparente (menos ostentación) puede ser una nueva manera de distinguirse.

Esta tendencia no trata de renunciar al privilegio más bien de refinarlo. Es decir, comprar un objeto puede ser cuestión de dinero pero comprar tiempo suele requerir posición, redes, flexibilidad laboral, y una ciudad que lo permita.

En el plano cultural, esta transición se alimenta de un cansancio: el cansancio del espectáculo. La ostentación abierta ha sufrido desgaste moral y estético.

Además, la crisis permanente —económica, familiar, afectiva— altera el clima emocional del consumo. El nuevo lujo pretende ser “legítimo” porque se presenta como calidad de vida.

Esta tendencia también reordena industrias. Expertos en consumo de alto nivel y desarrolladores inmobiliarios se adaptan porque perciben que el deseo se desplazó.

Pero ojo, que el sueño de la “distancia a pie” corre el riesgo de transformarse en un marcador de clase: quienes pueden pagarla ganan tiempo; quienes no, pagan con horas de transporte.

En otras palabras: el nuevo lujo refuerza desigualdades de forma silenciosa.

Por eso, el fenómeno tiene un filo político: si la proximidad es calidad de vida, entonces es un problema de justicia urbana. No basta con que algunas élites jóvenes deseen caminar; hace falta que las ciudades hagan accesible lo que hoy es hostil.

Hay, además, una dimensión identitaria. Poder vivir ocasionalmente en otras ciudades o países por algún tiempo al año, señala el auge de una pertenencia ligera y de una necesaria movilidad como narrativa personal.

Se consolida la idea de que uno no es de un solo lugar, sino de una red de lugares.

Eso puede enriquecer: abre horizontes, mezcla culturas, relativiza provincianismos. Pero también puede vaciar: ¿Qué pasa con los vínculos duraderos, con la memoria, con las raíces, con las comunidades que requieren permanencia para sostenerse?

La movilidad como lujo tiene un costo cultural: puede convertir la ciudad en escenario para el yo, en vez de ser un hogar compartido.

Aun con estos matices, el cambio es significativo. La renuncia parcial a la ostentación no es necesariamente virtud, pero sí una señal: el prestigio se está redefiniendo alrededor de la vida cotidiana. Y puede tener su parte buena.

El ideal emergente combina tres elementos: proximidad (vivir cerca de lo importante), tiempo (recuperar horas para el deseo propio) y movilidad (poder cambiar de entorno fácilmente).

El lujo, en su nueva versión, ya no pretende derrotar a la escasez material, sino negociar con la escasez existencial.

Si ese deseo no es solo moda de mercado, si ese deseo se orienta hacia lo bueno y lo verdadero, podría ser más que una tendencia: podría ser una corrección cultural hacia una vida menos desperdiciada.