Durante las reformas de la parroquia de Santa María del Castillo, en Campo Real, a unos 40 kilómetros al sureste de Madrid, mientras avanzaban las obras, alguien dio con una botella antigua que no estaba allí por casualidad: dentro guardaba un papel enrollado.

Ese papel llevaba directamente al corazón de una historia marcada por la fe, la violencia y la memoria:

la del sacerdote Don Valentín Rodríguez Cañas, asesinado el 29 de julio de 1936, con solo 36 años, en los primeros compases de la Guerra Civil Española.

Lo que hace aún más significativo el hallazgo es que Don Valentín no es solo un nombre del pasado. La Iglesia lo reconoce como Siervo de Dios, una figura que entra en el primer escalón del proceso hacia una posible canonización. Dicho de forma sencilla: su causa está abierta y su vida (y su muerte) son consideradas un testimonio serio de entrega cristiana.

Un documento oficial, sellado y firmado

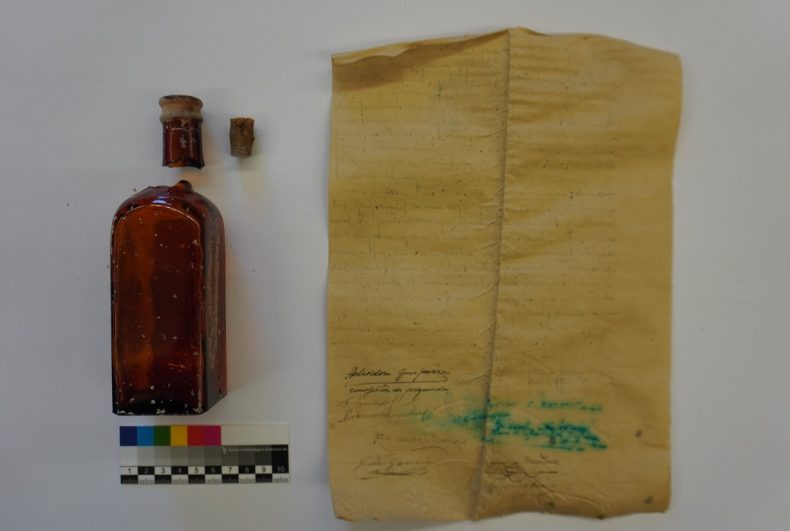

La botella contenía algo mucho más que un recuerdo piadoso. La parroquia pertenece a la Diócesis de Alcalá de Henares, y fue la diócesis quien se ocupó de custodiar el hallazgo: la botella procedente de un jarabe popular llamado Ceregumil, se encargó a un arqueólogo que la limpiara y extrajera el documento con cuidado, para no dañarlo.

Al desenrollar el papel, lo primero que apareció fue un sello parroquial con fecha: 1947. Después se reveló el contenido completo:

un acta extensa de exhumación e identificación de los restos del sacerdote, junto con el permiso para trasladar su cuerpo a un nuevo lugar de enterramiento, dentro de la propia iglesia.

Y aquí está uno de los detalles que más peso le da al texto: no es un escrito “de oídas”. Está firmado por el vicario de la diócesis, por el entonces párroco de Campo Real y por varios funcionarios y testigos que estuvieron presentes en aquel momento: el juez municipal, el farmacéutico, el sepulturero… un documento con toda la formalidad posible.

En sus líneas aparece también el lenguaje duro de la época, que deja claro el contexto ideológico y el clima social en el que se redactó. En el acta puede leerse, entre otras expresiones, que se reunieron para exhumar los restos del presbítero “hasta su asesinato… el 29 de julio de 1936” y trasladarlos a la tumba preparada para él en la misma parroquia. Es una frase que hoy impacta, pero que también ayuda a entender cómo se vivía —y se narraba— el trauma en aquellos años.

La procesión de 1947: del cementerio a la iglesia

El documento aporta una escena muy concreta que casi se puede imaginar. El 20 de junio de 1947, los restos de Don Valentín fueron trasladados desde el cementerio municipal hasta la iglesia parroquial en procesión. No fue un acto pequeño ni reservado: después se celebró una misa funeral solemne, con presencia de autoridades civiles y una gran multitud.

Lo que encontraron en el féretro también quedó registrado con precisión: fragmentos de cráneo, costillas, trozos de ropa… y algo especialmente estremecedor: balas y perdigones de las armas que lo mataron. No hace falta añadir mucho más. El papel, con su estilo frío y administrativo, deja ver el drama sin adornos.

La botella es un objeto pequeño, pero lo que despierta es enorme. Porque la historia de Don Valentín no es un caso aislado. Su muerte se enmarca en la persecución religiosa que se vivió durante la Guerra Civil, especialmente en zonas bajo control republicano, donde el culto público se prohibió en muchos lugares y miles de iglesias fueron saqueadas, incendiadas o destruidas.

Sacerdotes, monjas y también laicos católicos fueron arrestados, expulsados o ejecutados. En muchos casos, simplemente por ser lo que eran o por representar, a ojos de ciertos grupos radicales y marxistas, una Iglesia vinculada al “orden antiguo” español.

Con el paso de las décadas, varios miles de aquellos fallecidos han sido reconocidos como mártires y beatificados por pontífices como Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco y León XIV.

Un papel enrollado con mucha información

Hay algo profundamente simbólico en que este testimonio haya salido a la luz casi 80 años después. Alguien lo guardó en una botella y lo dejó junto a la tumba, como diciendo: “Que esto no se pierda”. Una forma de asegurar que, pasara lo que pasara, quedaría constancia.

El documento vuelve a hablar. Habla de un sacerdote joven, de una comunidad que quiso honrarlo, y de una Iglesia que sigue mirando a sus mártires para recordar que la fe también se vive —y a veces se defiende— en tiempos oscuros.

En Campo Real, una botella enterrada ha hecho lo que hacen las historias verdaderas: volver, sin ruido, y tocar la conciencia.