Desde la aparición pública de ChatGPT en noviembre de 2022, los titulares sobre la inteligencia artificial han oscilado entre el entusiasmo desbordado y el alarmismo.

Se la presenta como remedio universal —para educar mejor, para optimizarlo todo, incluso para “curar” problemas que parecen irresolubles— y, al mismo tiempo, como una amenaza que podría dejarnos sin trabajo o sin control sobre nuestro futuro.

En medio de esa presión cultural por “cambiarlo todo ya”, también crece la ansiedad: ¿qué lugar ocupa el ser humano cuando una máquina escribe, traduce, diagnostica o “conversa” como si pensara?

La Iglesia, sin despreciar los avances científicos, siempre ha pedido discernimiento. La tradición eclesial dialoga con las ciencias, pero advierte contra su mala aplicación: teorías sin evidencias sólidas o modas que se apagan tan rápido como surgen.

Con esa sobriedad, vale la pena mirar a la IA con calma: qué es, qué no es, qué puede hacer y qué nunca podrá sustituir.

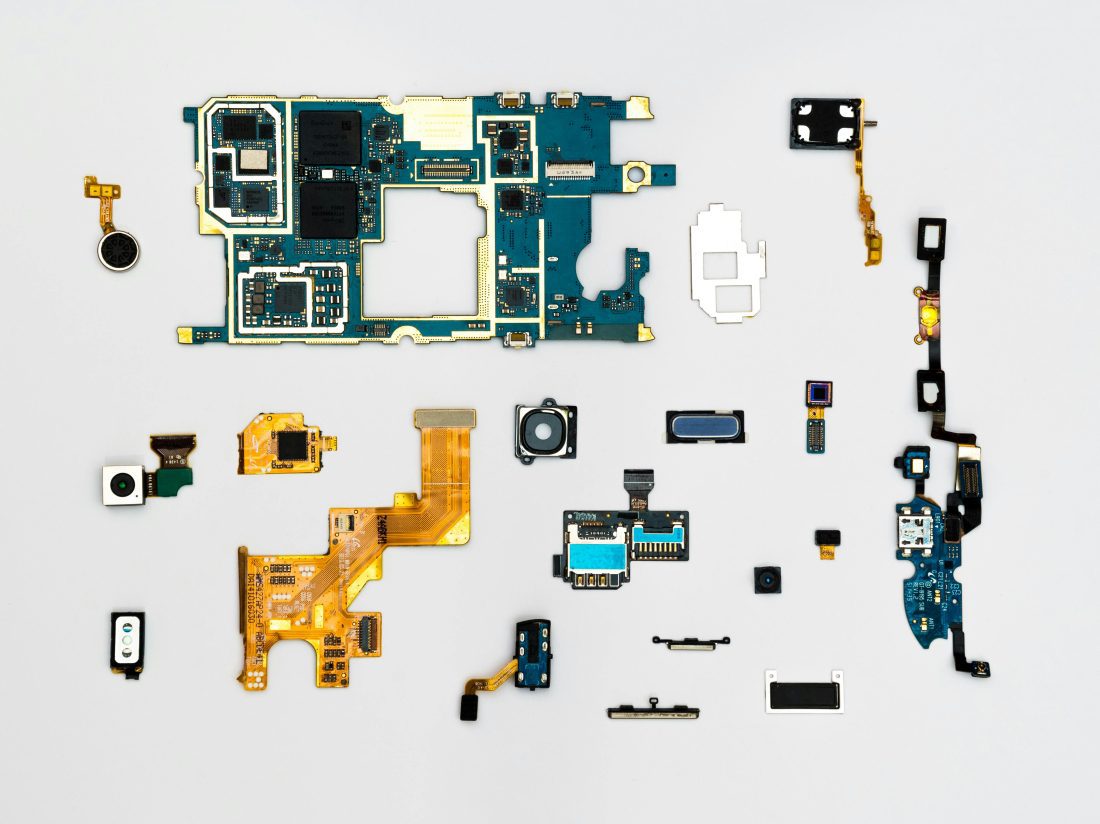

Para empezar, ni siquiera existe una única definición aceptada. En términos generales, se entiende como el campo que busca dotar a sistemas informáticos de una apariencia de inteligencia: capacidad de razonar, aprender y actuar en tareas concretas.

Una definición clásica, atribuida a Elaine Rich y Kevin Knight, la describe como “hacer que los ordenadores hagan cosas que, de momento, las personas hacen mejor”. Por eso, procesar millones de transacciones por minuto no es necesariamente “IA” (un ordenador lo hace mejor que cualquiera). En cambio, conducir un coche sí entra en ese terreno: todavía conducimos mejor los humanos. Y en medio hay fronteras borrosas: procesar pagos no “piensa”, pero detectar fraude en ellos sí exige patrones y decisiones probabilísticas.

En este contexto, el debate real no es solo técnico: es antropológico.

En su primer discurso al Colegio Cardenalicio, Papa Leo XIV señaló que la Iglesia afrontará los riesgos que la IA plantea para “la dignidad humana, la justicia y el trabajo”. La pregunta de fondo es inevitable: ¿qué significa ser humano?

Una ayuda valiosa para el discernimiento llega desde el Magisterio reciente. En enero de 2025, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y el Dicasterio para la Cultura y la Educación publicaron la nota Antiqua et Nova, centrada en la relación entre inteligencia artificial e inteligencia humana.

La comparación aclara un hecho curioso: a menudo hay una relación inversa entre ambas. Lo que hacemos sin pensar (reconocer un rostro, movernos en un entorno cambiante) resulta dificilísimo para una máquina; en cambio, tareas cognitivas “altas” y muy estructuradas pueden ser sorprendentemente fáciles para un ordenador.

Un gran ajedrecista requiere años de formación; los programas superan a grandes maestros desde hace décadas. Pero un bebé reconoce a su madre en un instante, mientras que enseñar a un sistema a “ver” con fiabilidad —la llamada visión por computadora— sigue siendo un reto complejo.

Además, la IA no es tan nueva como parece. El término se acuñó en 1956 en Dartmouth College. Y los chatbots tienen antepasados: en los años 60, Joseph Weizenbaum creó ELIZA en MIT, un programa capaz de sostener un diálogo rudimentario. Ya entonces se preguntaba si era prudente aspirar a crear “inteligencia” en máquinas. Por su parte, Edsger Dijkstra ironizaba: preguntar si los ordenadores “piensan” sería tan extraño como preguntar si los submarinos “nadan”.

Hoy, la ilusión es más fuerte porque los modelos de lenguaje no “entienden” como nosotros: calculan probabilidades de palabras. Generan respuestas prediciendo la siguiente palabra una y otra vez, como un autocompletado sofisticado. También nos confunden los términos: hablamos de “entrenar”, “aprender” y “comprender”, pero son metáforas. En “deep learning”, lo “profundo” no es profundidad de sentido, sino muchas capas técnicas en una red neuronal.

Aquí conviene una afirmación clave: la IA es, sobre todo, una simulación de rasgos parciales de la inteligencia natural.

La fe cristiana ilumina el punto decisivo: el ser humano —homo sapiens, “hombre sabio”— es imagen y semejanza de Dios. Nuestra inteligencia está unida a conciencia, libertad y responsabilidad moral.

Ningún algoritmo posee alma, ni voluntad, ni dignidad propia: los sistemas son hechos por personas y para fines humanos.

Por eso, la tarea del católico no es caer en la idolatría tecnológica ni en el miedo paralizante. Es ejercer prudencia: aprovechar lo útil (sobre todo en tareas repetitivas y de bajo riesgo), vigilar injusticias (sesgos, explotación laboral, deshumanización), y proteger aquello que ninguna máquina puede reemplazar: la conciencia, el amor, la verdad buscada con rectitud y la dignidad irreductible de cada persona.

Todo es de Dios, y a Él debemos orientar también nuestras herramientas.