Por quinto día consecutivo, en Torre Pacheco no se duerme. La tensión se cuela por las rendijas de las casas humildes, los gritos estallan cuando el sol se pone, y las calles se convierten en escenario de enfrentamientos que ni la policía municipal ni la Guardia Civil pueden contener del todo. Faltan medios. Faltan antidisturbios. Falta un Estado.

La explicación oficial —si es que llega— se limitará a lamentar “incidentes aislados”, a condenar la “intolerancia” o a criminalizar a los vecinos que se han atrevido a manifestar su hartazgo, mezclando lo legítimo con lo inaceptable. Pero lo que ocurre en Torre Pacheco no es un rayo en cielo sereno. Es la consecuencia lógica de años de inacción política, de una inmigración masiva sin control, sin integración y, sobre todo, sin recursos.

Porque cuando durante años se abre la puerta sin haber preparado casa, comida ni normas comunes, el resultado no es la diversidad, sino el desorden. Cuando los pueblos rurales y las periferias urbanas son los únicos receptores reales de la inmigración, y el Gobierno central no ha sido capaz ni de hacer un censo exacto, ni de articular políticas de acogida realistas, ni de distribuir equitativamente la carga social y económica, lo que se produce no es multiculturalismo, sino conflicto.

Y no lo decimos ahora. Ya en 2020, expertos alertaban que España —a diferencia de países como Francia o Alemania— no contaba con un plan nacional de integración ni con una política migratoria estable. A cambio, ha improvisado con subvenciones dispersas, ONG saturadas, vecindarios sin voz, y una administración local que hace lo que puede, que suele ser poco. Ahora, el caso de Torre Pacheco no es más que el espejo de una sustitución demográfica mal gestionada, que ha empezado a producir una explosión social en miniatura, como ya sucedió con el problema de la vivienda: ignorado durante décadas, hasta que reventó.

Pero aún sería superficial detenerse solo en el análisis político. El diagnóstico estructural es real, pero no lo explica todo. Porque más allá del conflicto material, lo que asoma es un vacío espiritual.

Angela Merkel lo supo ver con claridad. En 2010, en el Congreso de la CDU, dijo sin rodeos: “No tenemos demasiado islam, sino demasiado poco cristianismo”. Fue abucheada por unos, aplaudida por otros. Pero tenía razón.

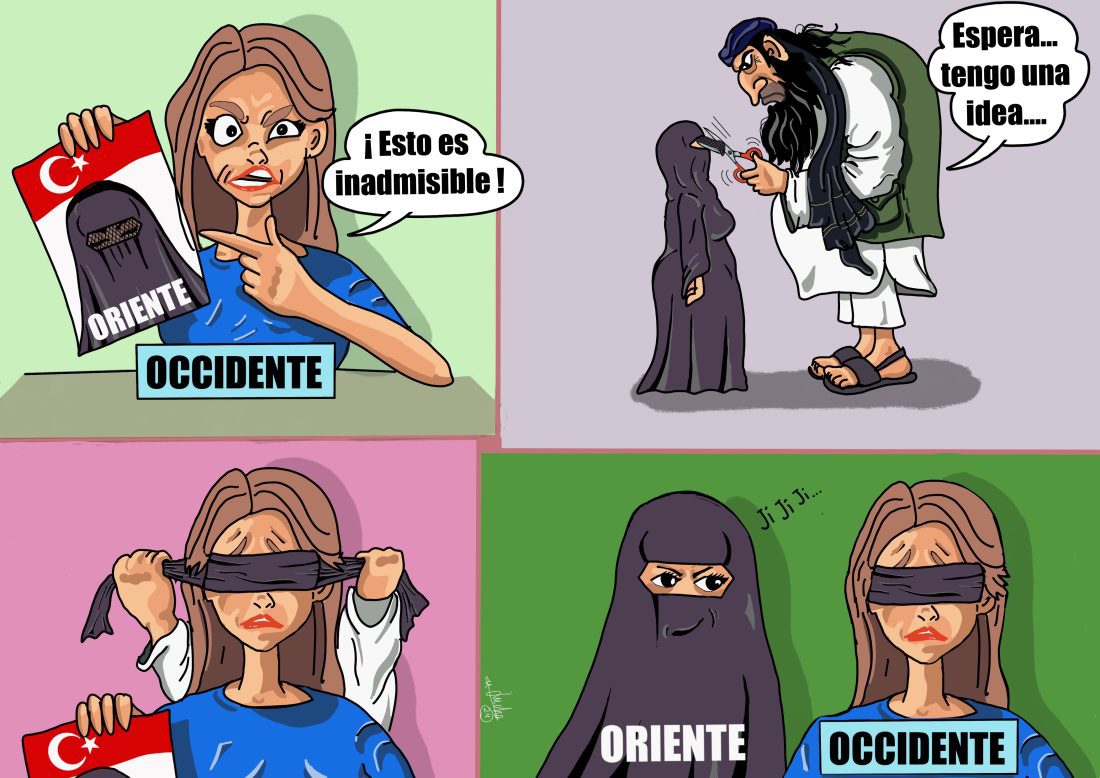

Porque el islam, incluso en sus formas radicales, no penetra en Europa por su fuerza, sino por el vacío que encuentra. No es el islam el que gana, es el cristianismo el que ha dejado de vivir. Un cristianismo relegado a la esfera privada, ausente del debate público, expulsado de la escuela y de los medios, y convertido, en muchos casos, en una reliquia decorativa. El problema no es que haya más mezquitas, sino que ya no haya practica cristiana, familias que recen juntas, ni jóvenes que sepan el Padrenuestro.

Y en este sentido, Torre Pacheco también es una parábola moral. Porque no se trata solo de quién llega, sino de quiénes somos. Un pueblo sin identidad fuerte, sin virtud cívica, sin tradición viva, es un cuerpo descompuesto donde cualquier fragmento externo, por legítimo que sea, termina por generar infección. No se responde al islam con odio ni con violencia. No se responde a la inmigración con palos ni con fuego. Se responde con más cristianismo real: con comunidad, con orden, con generosidad exigente, con caridad en la verdad.

Lo advirtió también Sayeeda Warsi, ministra británica musulmana, que defendía una Europa más “cómoda y segura en su cristianismo”. No por nostalgia, sino porque una sociedad sin raíces no puede dar frutos. Y lo grita, a su manera, Giorgia Meloni cuando afirma: “Soy mujer, soy madre, soy italiana, soy cristiana”. Más allá del eslogan, lo que hay es una llamada a recuperar una identidad que no excluye, sino que sostiene.

Volvamos a Torre-Pacheco. ¿Qué se necesita allí?

En primer lugar, que el Estado vuelva. No con palabras huecas, sino con presencia real: medios policiales, justicia efectiva, escuelas reforzadas, servicios sociales con personal y con criterios. No basta con enviar Guardia Civil si no se puede pagar a los antidisturbios. No basta con señalar el racismo cuando no se ha hecho nada por evitar el hacinamiento, la marginalidad, ni la sobrecarga en barrios que ya estaban heridos.

Y en segundo lugar, que los propios ciudadanos —los de toda la vida y los recién llegados— redescubran el valor del bien común. Que los magrebíes entiendan que no han venido a una tierra sin alma, sin normas ni raíces, sino a un país con cultura y con historia, aunque desdibujada. Y que los españoles recuerden que la fortaleza no está en el insulto, ni en la agresión, sino en la firmeza serena de quien se sabe heredera de una civilización cristiana que no se arrodilla ante nadie, pero que tampoco mata al extranjero.

El gran problema de España no es tener muchos inmigrantes. Es no tener un proyecto de país. Ni político ni espiritual. Se ha gobernado la inmigración como se gobierna todo: con propaganda, con improvisación, con miedo a decir la verdad. Y se ha denostado a la Iglesia persiguiéndola con maledicencia malsana, como con los abusos asexuales a menores, viendo la paja en el ojo del otro y no la biga en los escándalos del propio estado, que la religión mayoritaria desaparezca del espacio público, como si la paz social pudiera sostenerse sin una base moral compartida, que no es otra que la cristiana.

Hoy Torre Pacheco es el símbolo de todo eso. No será el último. Otros pueblos seguirán el mismo camino si no se cambia el rumbo. Pero todavía estamos a tiempo. No con discursos xenófobos, ni con promesas huecas, sino con dos cosas: una política migratoria seria, con límites y medios, y una concepción cristiana que presida la vida pública. Sin eso, vendrán más noches sin dormir. Y nadie podrá decir que no lo sabíamos.

Merkel tenía razón: no hay demasiado islam, sino muy poco cristianismo. #TorrePacheco es la prueba. #Multiculturalismo #ValoresEuropeos Compartir en X