Continuamos donde lo dejamos en el anterior artículo

“El amor es también la fuente más rica sobre el sentido del sufrimiento, que es siempre un misterio; somos conscientes de la insuficiencia e inadecuación de nuestras explicaciones”. (San Juan Pablo II. Salvifici doloris, 13).

- Desde fuentes muy diversas se han alzado bastantes voces que han hecho ver la debilidad y las carencias que padecemos frente a este coronavirus. Vienen a coincidir en señalar cómo el hombre contemporáneo se ve impotente ante este revés. El hombre de hoy que se tiene a sí mismo como el ‘superhombre’ del siglo XXI, el que con su vida digitalizada, interconectada y globalizada, ha logrado salvar muchas de las barreras tradicionales impuestas por el tiempo y el espacio, el que con su ingeniería genética y su inteligencia artificial se sabe capaz de un dominio sobre las cosas antes impensado, se ve ahora de repente desbordado y desorientado a causa de un simple virus, un patógeno extremadamente microscópico, con un comportamiento desconcertante y del cual es mucho más lo que ignora que lo que sabe. Este hombre actual, que venía haciendo sus pinitos transhumanistas, ufano de sí mismo hasta el punto de haber aventurado la muerte de la muerte, se encuentra de pronto en absoluta oscuridad sin saber qué hacer ante un bichito inmisericorde que siega y destroza vidas a diestro y siniestro.

Comparto la visión y la lectura de estas voces, pero el análisis no se acaba aquí, pienso que hay que ampliar la visión y seguir obteniendo más enseñanzas. Esa debilidad y esas carencias que tenemos frente la Covid-19 no lo son solo frente a esta enfermedad, sino frente a la vida, frente a la totalidad de lo real. El hombre no es Dios, por más que se lo crea y muchos jueguen a serlo. Por eso lo sorprendente no es que nos pase lo que nos está pasando, sino que nos sorprenda. Que ha sido inesperado, sí (al menos para el gran público, que tampoco este punto está claro); que nos podía pasar esto o cualquier otra calamidad aún peor, también; que nos puede seguir sobreviniendo lo que menos alcancemos a esperar, eso es algo con lo que siempre hay que contar ¿Quién nos asegura lo contrario?

Lo único cierto sobre el presente es nuestra existencia en él, sin que podamos decir que tenemos atadas todas las claves de este presente, y acerca de lo que está por venir, lo único seguro es nuestra ignorancia. Y en cuanto al ‘orden social’ que nos hemos dado (desorden, para ser certeros), ¿nos había garantizado alguien que ese orden era inamovible? El hombre es hombre y no Dios y aunque todos nos volviéramos ateos convencidos, el hombre seguiría siendo hombre: criatura limitada, falible, mortal, incapaz de un dominio absoluto sobre sí mismo y sobre el resto de la creación. El hombre no es más que hombre. Y no es poco si sus actos se corresponden con la dignidad de su ser, que es muy alta, a pesar de estar sustentada en un poco de polvo. Porque ahí acaban, más pronto que tarde, todas nuestras ínfulas. La Iglesia, de la mano de la Palabra de Dios (cf. Gen 3, 19), nos lo recuerda cada miércoles de ceniza a quienes aceptamos recibir el sacramental de ese día, la ceniza: “Recuerda que eres polvo y al polvo volverás”.

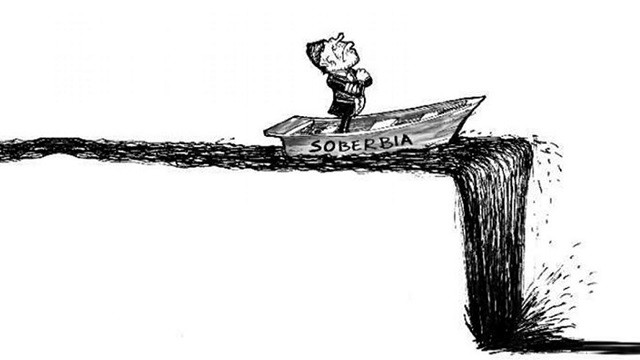

Las consecuencias de este coronavirus son un auténtico sopapo a la soberbia del hombre contemporáneo.

Pero no basta con reconocerse impotentes ante la llegada del virus, la lección es que nuestra impotencia va mucho más allá de este virus; nuestra limitación es mucho mayor que nuestros alcances y nuestra incapacidad es mayor que nuestras capacidades, por grandes que estas sean, que también lo son. Somos criaturas, no el Creador, y por eso la soberbia no es postura válida para nada, no solo para tomar posiciones ante el virus. La soberbia, además de ser el primer pecado capital, es una actitud de insensatez ante la vida, cuyo riesgo está en suponer que podemos sobrevolar por encima de todo y presidirlo todo. La Covid-19 está siendo una lección de humildad para quien quiera aprenderla, es decir, de realismo. Al tiempo hay que decir que de nada sirve esta humillación forzosa si nos mantenemos en la misma actitud altanera frente a todo lo demás porque esa actitud es necedad en estado puro, es decir, una postura errada y ciega ante la realidad. La soberbia hace daño siempre y en todos los ámbitos de la vida humana porque supone instalarse en una ignorancia culpable. Digámoslo claramente: cada vez que nos dejamos llevar por la soberbia, nos estamos retratando como verdaderos ignorantes, auténticos necios. Esto, que lo sabemos por la Palabra de Dios (cf. Lc 12, 16-20), es fácil descubrirlo mediante la razón y se viene demostrando una y otra vez a lo largo de la historia general y de nuestras historias particulares. Por eso digo que hay que ampliar la visión.

Aprendamos la lección: no es que el virus nos descoloque, (que desde luego lo hace), es que la soberbia nos descoloca. El fondo de la cuestión no está en que el virus esté desajustando nuestra vida (cosa cierta), es que nos ha cogido desajustados, tanto que no le hemos prestado atención hasta que veíamos cómo se nos llenaban las UCIS de los hospitales. La soberbia nos hace entendernos como no somos, mirar el mundo como no es, y en consecuencia lógica, reaccionar con torpeza asegurada, con lo cual vamos de error en error, necesariamente. Tan descolocados estamos, que después de recibir la primera bofetada, no hemos aprendido y socialmente seguimos en las mismas, empeñados en volver cuanto antes a lo que teníamos por “normalidad”. Hemos visto que los contagios se reducían a mínimos, apenas nos ha parecido que se disipaba la oscuridad y vuelve el cántaro a la fuente, o por mejor decir, “la cerda lavada se revuelca en el fango” (II Pe 2, 22). Y otra vez a las andadas, pero ahora con el ánimo más mellado y flaco.

¿Nadie ha aprendido? Supongo que sí, quiero esperar que no sean pocos los que, bien aleccionados por esta primera andanada, hayan abandonado conductas de riesgo; en cambio, socialmente seguimos sin aprender, obcecados en mantener patrones de comportamiento y hábitos que teníamos por normales.

No tengo la menor idea sobre el grado de acierto que pueda haber en mis análisis e interpretaciones, que en definitiva, no son sino opiniones particulares, las cuales, por serlo, tendrán el sesgo de mis propias limitaciones. Pero que esto sea así en mi caso (y en todos los casos) no debería impedir el esfuerzo de leer los acontecimientos a la luz de la fe. Dios nos sale al encuentro, dice la liturgia de Adviento, “en cada hombre y en cada acontecimiento”. Los discípulos de Cristo tenemos la obligación colectiva -a la que solo podemos responder personalmente- de interpretar el tiempo presente, según recordábamos en el artículo anterior: “Hipócritas: sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, pues ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente?” (Lc 12, 56-57). Y no solo leerlos, sino hablar sobre lo leído y explicarlo. En cuanto bautizados debemos hacer nuestras lecturas en voz alta, lo exige nuestra condición de profetas.

Ahora bien, toda interpretación ha de hacerse de acuerdo con la clave en la cual el texto está escrito (valga el símil de las partituras). En nuestro caso esa clave es el poder y el amor de Dios. Dios es infinita bondad e infinita sabiduría y la mano de Dios y su santa voluntad están siempre por encima y por debajo, por delante y por detrás de todo cuanto nos ocurre a los hombres, sin por ello restringir nuestra libertad de acción. ¿Eso quiere decir que si Dios está permitiendo esta pandemia es para obtener un bien mucho mayor que el dolor que nos produce? Sin ninguna duda, sí. ¿Se podría entender esta pandemia como un castigo? Sí, pero humano, no divino, un castigo venido de la mano del hombre, no de la de Dios. ¿No podría ser un castigo divino? En mi opinión, rotundamente no. Si Dios algún día nos manda un castigo (puede hacerlo porque es Padre), tendrá que venir del cielo, no de la tierra, y este castigo actual viene de la tierra, no del cielo. Si hay que buscar un paralelo al azote del coronavirus lo encontramos en Babel, no en Sodoma y Gomorra. El castigo de Babel procedía de la tierra, el de Sodoma y Gomorra vino del cielo. En ambos casos la fuente de la impiedad era la misma: la soberbia humana. En Babel para escalar y hacerse con el cielo; en Sodoma y Gomorra, a esa misma soberbia se añadía el alarde de sus pecados. No tenemos claras las causas del coronavirus, pero sí podemos decir que su origen está en Babel, por eso dar solución a esta pandemia y revertir sus efectos está en nuestras manos; por el contrario, si un día se repitiera algo similar a lo de Sodoma y Gomorra, ante eso no podríamos hacer nada.

Cada vez que sufrimos los azotes del mal a gran escala: huracanes, terremotos, epidemias, hambrunas, etc., se alzan voces que se aprestan a señalar el dedo de Dios, lo cual no sirve sino para eludir nuestras responsabilidades -individuales y colectivas- y alimentar las hogueras del ateísmo y la apostasía. No. Digo más, me parece que trasladar a Dios la responsabilidad última del dolor provocado por el coronavirus es una blasfemia. Cosa distinta es que Dios tolere que ocurra todo lo que ocurre y nos preguntemos por qué lo tolera. Para esa pregunta cualquier respuesta es parcial porque nos topamos con el misterio del dolor y nos quedamos sin hacer pie. Lo que sí se mantiene es la seguridad de nuestra clave: Dios gobierna el mundo con sabiduría y amor. Y si un día tuviéramos que sufrir un castigo suyo, venido directamente del cielo, la clave seguiría siendo la misma. Llegados aquí, las opiniones tienen que callar para oír la absoluta verdad de sus propias palabras: “El Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Soportáis la prueba para vuestra corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues ¿qué padre no corrige a sus hijos?” (Heb 12, 6-7).

Las consecuencias de este coronavirus son un auténtico sopapo a la soberbia del hombre contemporáneo Share on X